6月は梅が旬。

梅雨の字に梅が入っているのは、

梅の実が熟す時期だからという説もあります。

その梅を使って、

梅干しや梅酒などの保存食を作る

日本ならではの手仕事を「梅仕事」といいます。

年に1度梅仕事をしておけば、

その後も長く梅を楽しむことができるので、

梅好きの方には嬉しい季節。

そんな梅仕事の中から、今回は

梅シロップ作りに初挑戦。

シロップの下準備の様子を記録しました。

[char no=”1″ char=”hazeran”]どんなふうに仕上がるのかとっても楽しみだわ。[/char]

[char no=”5″ char=”はっちー”]それではいってみよう![/char]

はじめての梅仕事は梅シロップ作り

入梅(6/11ごろ)を過ぎ、

今か今かと青梅が売られるのを

楽しみにしていました。

実はずっとやってみたかった梅仕事。

夫が梅を好んで食べないため、

大量に作っても食べきれるか心配なこともあり、

なかなかできていませんでした。

今年は実家に里帰りしていて、

母も妹たちもみんな梅が大好きなので、

これはチャンス!と思い挑戦してみることに。

夏真っ盛りの8月ごろに飲むのを目標に

仕込んでいきます。

2-1 梅シロップ作りに使った材料

梅シロップ作りの材料

・青梅1kg

・氷砂糖1kg

・食酢200ml

発酵予防のために食酢を入れました。

お酢を入れると完成した時に酸っぱくなるのかな?

そういえば、

「氷砂糖」を使う機会って私はなかなかなくて、

梅仕事をするまで、

カンパンに入っているものしか

出会ったことがなかったです^^;

氷砂糖はゆっくり溶けるので、

はじめは外にある水分が梅の方に移動していき、

氷砂糖が溶けて梅の外にある糖の濃度が上がり始めると

梅の水分に溶けた風味を

じわじわと引き出していくんだそう。

[char no=”1″ char=”hazeran”]浸透圧の差をつかった知恵ね。[/char]

[char no=”5″ char=”はっちー”]代わりに砂糖を使うと

梅の水分がすぐに抜けるから、

梅がすぐにしわしわになるんだって。[/char]

[char no=”1″ char=”hazeran”]短い期間でシロップにしたかったら

お砂糖でもいいかもね。[/char]

※氷砂糖を使う理由については下記サイトを参照しました。

2-2 青梅のヘタ取り

買ってきたのは1キロの青梅。

まずは洗う前にヘタを取っていきます。

作業をしながら

爽やかな梅の香りに思わず頬が緩みます。

シロップが完成したら、ソーダで割ろうかな、

ゼリーにしようかな、なんて

色々考えていたらあっという間にヘタとりが終わりました。

2-3 梅を洗ったらふいて、乾燥

ヘタが取れたら、梅を洗います。

保存容器の中に水が入ってしまうと

痛む原因になるので、

1つ1つ丁寧にふいていきます。

その後ザルに入れて、

1時間ほど乾燥させました。

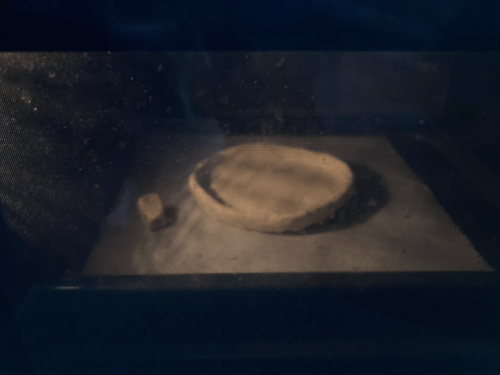

2-4 梅と氷砂糖交互に入れる

洗った梅の水気が取れたら、

保存容器の中に梅と氷砂糖を交互に入れていきます。

梅と氷砂糖は1/3ずつくらいを目安に

交互に入れていくと綺麗な層になりました。

写真は1日が経過した様子。

楽しみすぎて、

お腹が空くたびに保存容器をひっくり返しています。

[char no=”1″ char=”hazeran”]まだかなー、まだかなー。[/char]

[char no=”5″ char=”はっちー”]夏が来るのが待ち遠しいね。[/char]

これから毎日上下を逆さにしたりして

中身を揺すりながら、

様子を見ていきたいと思います。

少しずつ変化してきたら写真を更新予定。

今回は青梅にしましたが、

梅の熟し具合よって風味も変わるそう。

6月中旬に取れる少し熟した梅は

より芳醇な香りがするみたい。

下旬のよく熟した梅で

梅干しも作ってみたいですね。

梅一つとってもいろいろな梅仕事が楽しめるので、

毎年の梅雨が楽しみになるきっかけができて

とってもうれしいです^^

季節の手仕事で、何でもない1日を楽しい1日にできる

梅仕事を通して、

旬の食材の香りを楽しめただけでなく、

家族と笑顔で会話をすることができました。

季節に合わせた日本ならではの食や習慣は、

何でもない1日を

とても充実したものにしてくれますね。

これからも、季節感を大切にしながら

日々を楽しみたいと思います♪

[char no=”1″ char=”hazeran”]ここまで読んでくれて、どうもありがとう![/char]